Hoy venimos a hablar de algo que nos hace brillar los ojos, nuestros géneros literarios preferidos: el realismo mágico y lo real maravilloso.

Realismo mágico

El término en primer lugar lo usó un crítico de arte alemán para describir una pintura que demostraba una realidad alterada, en su libro Realismo mágico, escrito en 1925.

Pero recién aterrizó en la literatura en 1948, cuando el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri lo usó en uno de sus ensayos, después de haber leído al crítico alemán en los años ‘20:

“Lo que vino a predominar en el cuento y a marcar su huella de una manera perdurable fue la consideración del hombre como misterio en medio de datos realistas. (…) Lo que a falta de otra palabra podrá llamarse un realismo mágico”

Antes de este año, ya habían discusiones sobre la identidad no-blanca de América Latina, en el contexto de las vanguardias acá y en Europa. Autores como el mismo Uslar Pietri, Manuel Mujica Lainez, Horacio Quiroga, o Miguel Ángel Asturias, entre otros, se plantean cómo es vivir en Latinoamérica, con las particularidades de las poblaciones mestizas, indígenas, afro, entre otras. Estas vivencias, hasta ese entonces, no estaban contempladas en los relatos que circulaban tanto en la palabra escrita como en otras formas de expresión.

Entonces, desde antes de que alguien dijera “che, esto se llama de tal manera”, ya teníamos ejemplos de personas que escribieron, pintaron, hicieron música, todo en el marco de este nuevo género.

Solo necesitábamos que alguien nos narrara generando una forma de normalidad, aunque los sucesos fueran inverosímiles; que las demás personas de los relatos identificaran como mágicos pero parte de la normalidad, por lo que no hacía tanta falta explicarlos.

A su vez, es un elemento clave la inclusión de paisajes locales, con una descripción precisa y profunda de lo sensorial (la selva, los colores, la puna); y en muchos casos, aconteciendo en los sectores más populares, o con el atravesamiento de lo sociocultural y lo histórico.

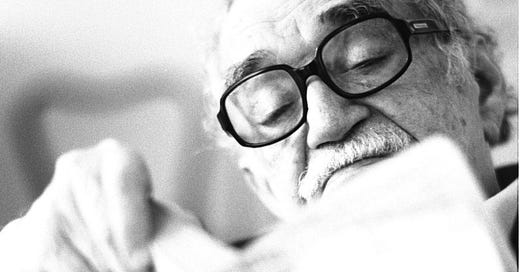

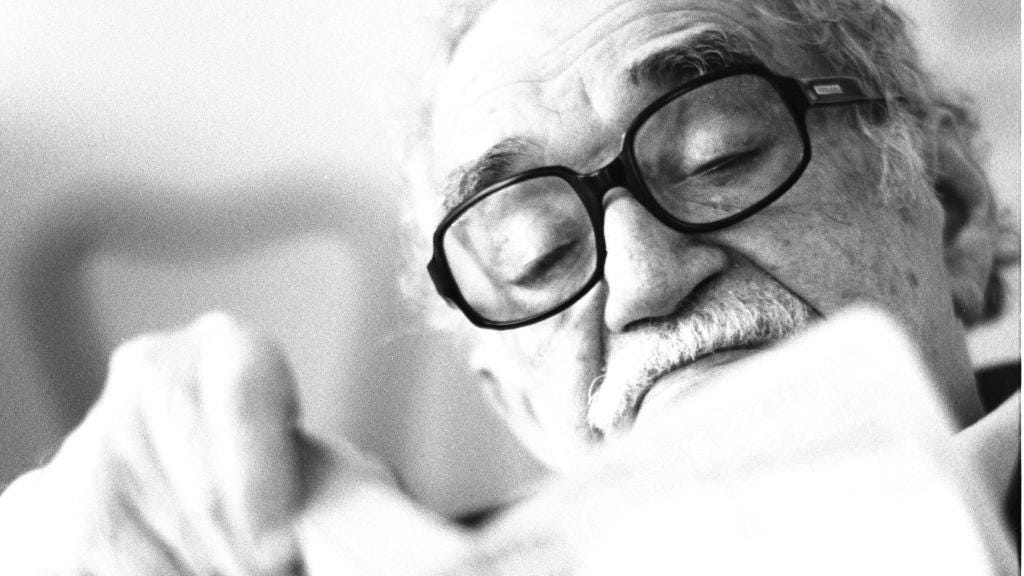

Pensemos, por ejemplo, en Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, uno de los principales exponentes de este género. Sin irnos más allá de algunas páginas para no spoilear, se nos presenta un pueblo fundado en el lugar donde un grupo de migrantes se cansó de andar luego de años de buscar el mar y no encontrarlo. Más adelante, se darían cuenta de que, en realidad, estaban muy cerca de rutas comerciales, a pesar de haber pasado aparentemente por los mismos parajes en su camino de ida. Aquí, nadie parece advertir que es absurdo pasar dos veces por el mismo lugar y obviar pueblos enteros y caminos, o que el viaje desde su pueblo de origen hayan sido inicialmente dos años, y por el mismo lugar después demoraran apenas unas semanas.

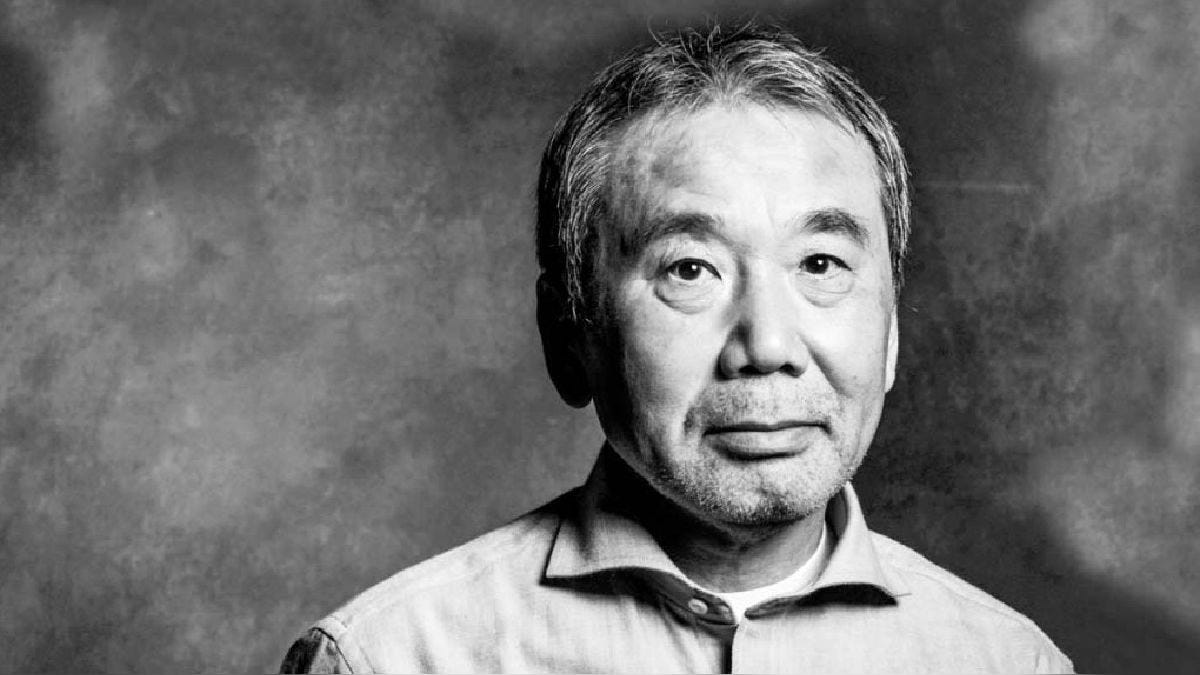

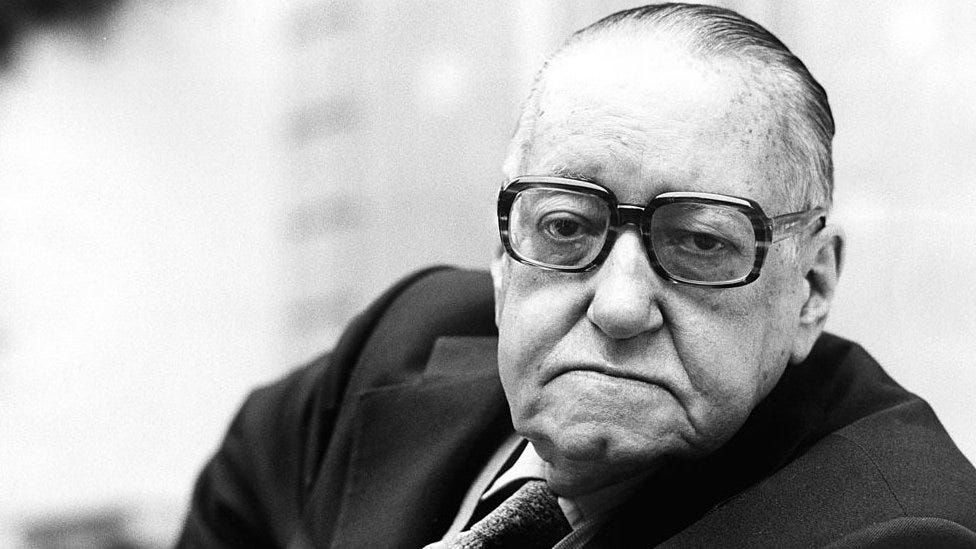

Como en los años ‘60 surgió el boom de la literatura latinoamericana, es común que se asocie al realismo mágico como un movimiento exclusivamente local. Sin embargo, tenemos escritorxs de otros lados que también frecuentan esta escritura: Haruki Murakami, de Japón; José Saramago, de Portugal; o Günter Grass, de Alemania.

Real maravilloso

¿Qué es la historia de América Latina

sino una crónica de lo maravilloso en lo real?

Esto planteaba el escritor cubano Alejo Carpentier, en el prólogo de su novela El reino de este mundo, publicada en 1949. De esta manera, le daba nacimiento a lo que se conoce como “real maravilloso”, y en este caso sí como un movimiento que en esencia representa a la historia y la cultura latinoamericana.

En este movimiento, no se presentan eventos extraordinarios en un marco realista con normalidad: se muestra la cultura latinoamericana, con sus cruces afro, mestizos, e indígenas, de manera de generar un contexto que a otras culturas puede parecer irreal.

Este género recupera elementos propios de la cultura local para mostrar que pueden ser cosas mágicas o maravillosas, pero no por eso ser menos ciertas.

Estamos en Mendoza, es 2024, y todavía aplaudimos, silbamos o tocamos bocina al entrar en los túneles en la montaña, para ahuyentar al Futre. Tanto así, que el gobierno provincial tuvo que poner carteles en sus entradas que indiquen que no se debe tocar bocina, para no deterioran su estructura con el paso del tiempo. Es verdad, estas señales de tránsito existen en otros lugares con túneles, pero aquí abundan respondiendo a nuestra cultura.

También encontramos escritos actuales que rescatan historias del folclore propio de una localidad, como “Pombero”, de Marina Closs, donde desde el título encontramos una mención a un personaje del noreste argentino.

Este ha sido nuestro brevísimo recorrido por estos dos géneros hermanos pero no iguales, que nos gustan tanto.

Nos interesa muchísimo que nos cuentes si conocías estas corrientes, o si querés también contarnos cuáles son tus preferidas.

Como siempre, gracias por acompañarnos, y te esperamos en una nueva entrega de este Resplandor de fueguitos.

Que lindo lo que agregaron del Futre!!!!❤️